中华文化报官网讯(刘梦瑶 李 超):

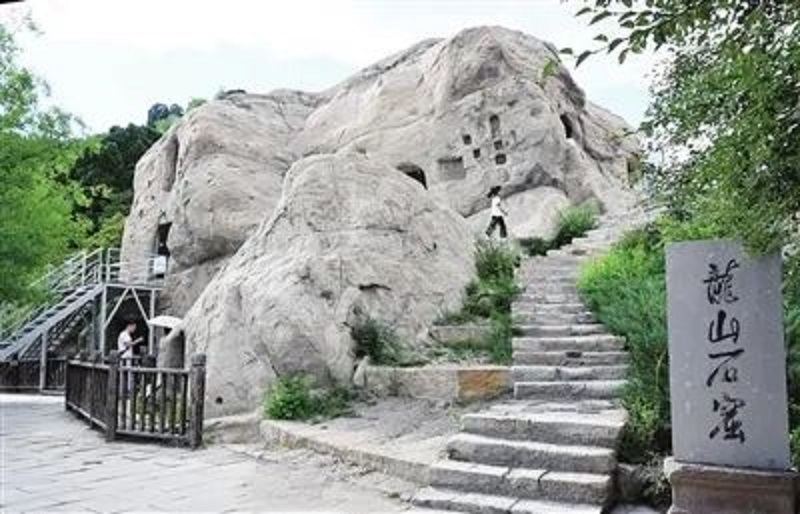

宋德方是山东莱州人,先后师从刘处玄、王处一和丘处机,得他们真传。1220年他随丘处机拜见成吉思汗后,就多在山西活动。1234年,他来到太原西山,发现了昊天观故址上有两窟道教造像,就在旁边增修了石窟,这就是龙山石窟。现在我们看到的一、二、三、六、七窟就是宋德方主持开凿的。第四、五窟为原存宋代石窟。

龙山石窟比永乐宫早了9年。

宋德方所凿石窟展示的是全真教尊崇的具体形象,第一窟是虚皇龛,祭虚皇老子;第二窟是三清龛,窟内华赡瑰丽;第三窟是卧龙龛;第六窟披云子龛;第七窟是七真龛,每一龛都各有特色,人物线条清晰。据说第六龛供奉的就是宋德方及其弟子,第七窟的七真,便是全真教教主王重阳的七大弟子——马钰、谭处瑞、丘处机、刘处玄、王处一、郝大通、孙不二。这也是写实主义呢。

全真教是道教的重要派别,由王重阳孕育于陕西终南山,在山东发展起来,由全真七子(全真七子在金庸的《射雕英雄传》里都有写)向全国流布。道教的起步其实没有人们想象得那么早,到东汉才形成,形成以后就与山西有莫大的关系。最早在山西有五斗米道,两晋时期,山西有北天师道,一度成为北魏的国教,这时儒释道进行思想大辩论,道教吸收儒释内容,取得长足发展。唐代因为国姓为李,推崇老子,皇帝也多推崇道教。五代到宋,道教继续盛行。到金元时期,全真教在山西取得一定成就,为道教官方化和三教合一的思想作出了贡献,其中龙山石窟就是明证。

说到石窟,人们皆知多为佛教遗存,我国石窟自3世纪末从新疆开始,龟兹、武威、天水、敦煌……一路开过来,开到平城,有了云冈石窟,到元代,石窟艺术已近尾声,我们太原却出现了道教石窟,不得不说,也算天地造化。

王重阳1159年悟道,这时的南宋皇帝赵构在谋算接班人,北方的金国在完颜亮手中,宋金战争一直持续,而金与宋谁也守不住自己的地盘。龙山石窟开凿的那年,金国灭,45年后,南宋也灭了,大元朝的铁蹄征服了万里江山。

大宋的太原也曾繁华。全真教兴起之前的1125年,完颜宗翰率领金军六万兵力一路南下,抵达太原,攻破北面的石岭关后,太原就门户大开了,兵围城下,城内却只有宣抚司统制王禀率领的三千胜捷军。久攻不下时,宋钦宗竟然要割让太原作为退兵条件,但太原军民不答应,誓与太原城共存亡。坚守了半年,城内粮草尽,岌岌可危,宋朝廷这才意识到太原的屏障地位,派兵救援,未果。惨烈的战斗后,城还是破了,王禀投汾河自尽,留给金军的是尸体。金军却把尸体踏为肉泥泄愤。

很多年后,我们忘了王禀,但其33世孙王国维没有忘记,王国维说:“处无望之地,用必死之兵,当蚩尤之攻,为墨翟之守,粮尽援绝,父子殉之,公之忠,可谓盛矣。”

金占了太原,设河东北路,下辖太原府及忻州、平定等11个州,随后太原的经济文化又繁荣起来,但好景不长,1217年元兵又攻太原,未果,第二年又卷土重来,金官太原府事乌古论德升带领太原军民同仇敌忾保太原,怎奈实力不及,太原城又破。太原不守,如何守天下?元军势如破竹。

元朝立,太原初设太原路,属中书省,直辖10县14州——阳曲、文水、平晋、祁、榆、太谷、清源、寿阳、交城、徐沟10县;汾州、石州、忻州、平定州、临州、保德州、崞州、管州、代州、台州、兴州、坚州、岚州、盂州14州,各州又有领县,地域很大。

太原城是否修缮扩大,未找到记载,但马可·波罗记下了太原城的繁华:“自涿州首途,行此十日毕,抵一国,名太原府。所至之都城甚壮丽,与国同名,工商业颇盛,盖君主军队必要之武装,多在此城制造也。”

你看,此城壮丽,商业繁华,还是工业制造地。

这说明经过金元战火洗礼的太原,很快在稳定的社会秩序下,经济恢复起来,河流潺湲处、杨柳轻扬处,又一个太原火起来,民间有了“花花真定府,锦绣太原城”的说法,这一说法,跨过几百年光阴,一直流传到现在。

正是这样的环境,文化事业才能繁荣起来,元杂剧也流行起来,书写下戏曲史的辉煌,也为全真教的发展提供了场所和空间。

龙山石窟睁眼看世界,不期然的,它成为我国现存规模最大的道教石窟群,可能在山西,它是孤例。而龙山石窟中的元代题记,成为研究我国道教发展史和道教美术史的重要依据,也是研究元代雕刻、书画、文学艺术的依据。

责编:张 琳 审核:崔新德