拟荐农民日报:锄头换画笔 大山里的农民画师进京传艺——宁夏固原沈家河民俗文化村农民画群体研学志愿服务纪实

[日期:2025-11-18] 来源:中华文化报官网讯 作者:中华文化报官网讯 阅读:231次[字体:大 中 小]

中华文化报官网讯(于翠凤 丁 洁):在北京国家博物馆“大地绘彩——2025年农民画大展”的展厅里,一群来自宁夏沈家河民俗文化村的农民画师格外亮眼。他们放下锄头、拿起画笔,既是参展亮相的创作者,也是虚心求教的学习者,更是走村入户般的文化传播者。这场为期一周的“观展研学+志愿传艺”活动,让黄土坡上的乡土艺术在国家级平台绽放光彩。

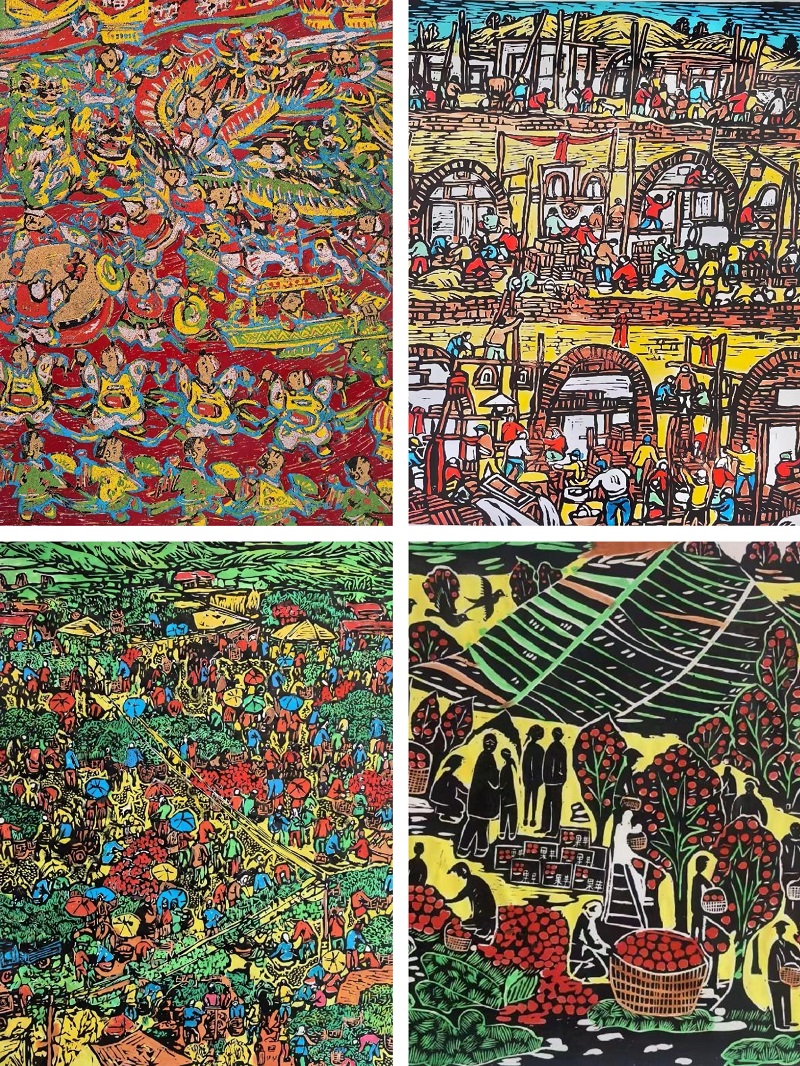

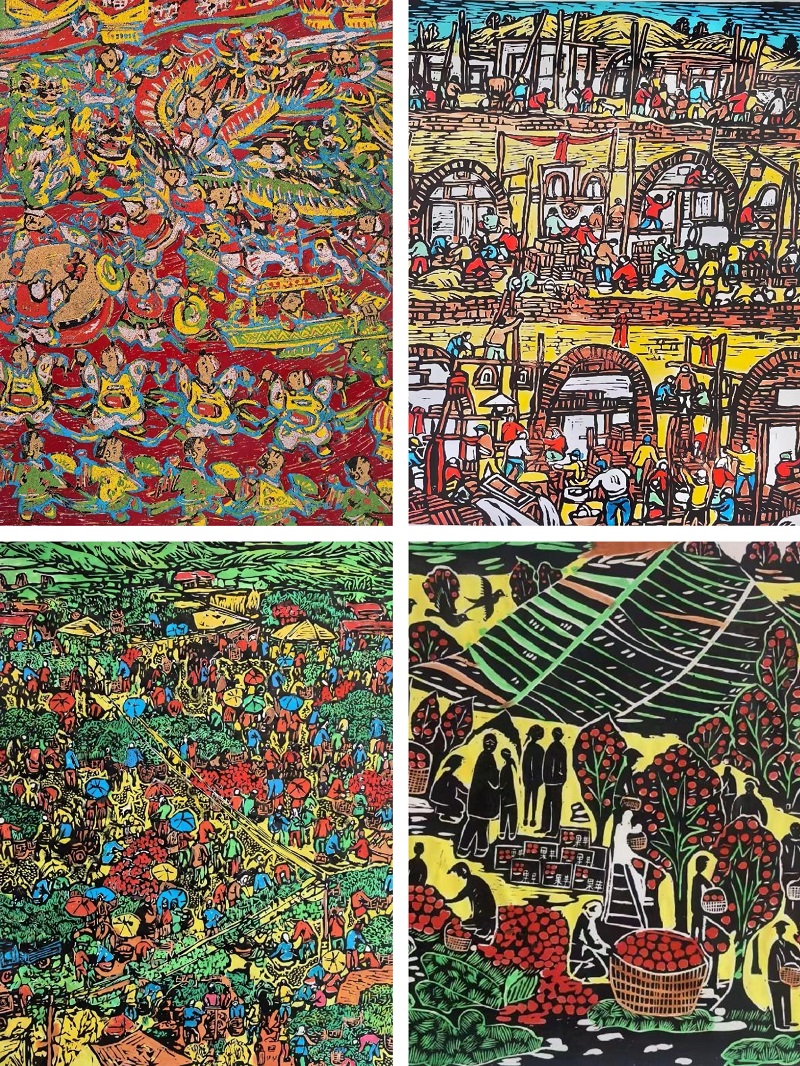

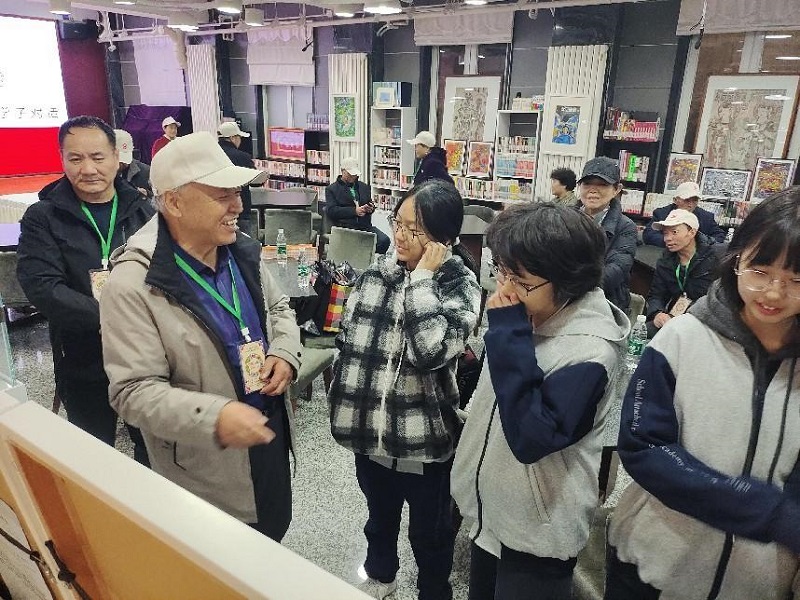

这支从田埂上走出的创作队伍,近年来在全国画坛频频出彩:7名作者的6幅作品入围上海首届全国乡土题材大展,李利荣的《忙秋》获好评,并被举办单位收藏。此次又有5名作者的5幅作品荣登国家博物馆,成为宁夏首个连续亮相国家级展会的乡村农民画群体。“我们的画里没有华丽技法,只有种了一辈子的地、过了一辈子的日子。”李利荣指着自己的作品说,画面中成熟的麦浪、弯腰劳作的农人、舞起旋律的镰刀,都是他三十年来农耕生活的真实写照。

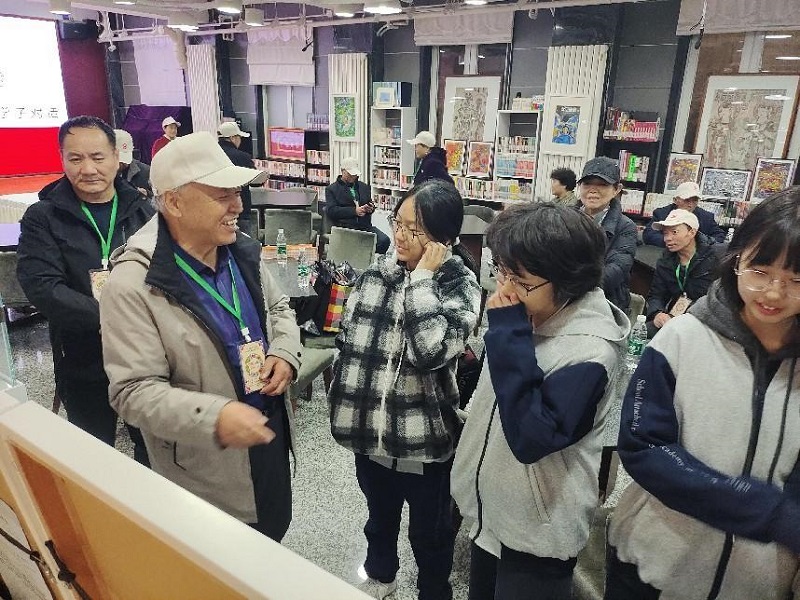

为让乡土艺术接上“地气”更接“灵气”,沈家河民俗文化村文艺·非遗基地组织数十名核心作者赴京观摩研学。在展会现场,画师们围着全国各地的优秀作品仔细揣摩,从南方农民画的细腻笔触到北方作品的粗犷风格,从传统农耕题材到乡村旅游、电商助农等新主题,都一一记录在笔记本上。“以前画枸杞只知道画红果子,现在才明白,还能把采摘、晾晒、装箱的全过程画进去,让更多人知道咱宁夏枸杞的来之不易。”年轻画师王启福说,他计划把研学学到的技巧融入新作品,展现家乡的“致富果”故事。

研学之余,画师们化身“乡土文化志愿者”,在展厅里搭起了“宁夏农民画文化驿站”。刘学萍带着《社早市》,用朴实的方言给观众讲乡村的新变化;王存福满怀热情讲《砌新窑》的故事,老画师沈克礼深有感触的向围观的爱好者叙述版画从传统到新样式的转换。面对自己的作品张国银说,自己的作品反映的就是自己的精气神。一天下来活动志愿团接待观者数百人,与爱好者互动上百次。一位来自贵州的农民画家同行深情的说:宁夏农民画家的画有特点,反映的自已的生活,很耐人寻味。这次还通过进名校(清华附中)、进名村(北京房山黄村)学习交流,团员们受益匪浅。

如今,沈家河民俗文化村已有20余名核心农民画师,每年创作近百幅作品。下一步,基地将开展“农民画进校园、进社区”活动,开发文创产品,打造“乡土艺术体验游”,让画笔不仅能描绘生活,还能成为乡村增收的“新农具”。“咱农民既能种好地,也能画好画,更能把咱乡村的美传遍全国!”活动领队沈克斌的话,道出了所有农民画师的心声。

从黄土坡到国家博物馆,这些农民画师用画笔记录乡村变迁,用热情传播乡土文化。他们的故事,正是乡村文化振兴的生动注脚——在希望的田野上,不仅能收获五谷丰登,更能绽放艺术之花(通讯员 沈克斌)。

责编:张 琳 审核:崔新德