中华文化报官网讯(夏中君 范晓冰):佛教文化,是济南灿烂文化的一个重要有机组成部分,是与泉水文化、名士文化、忠孝文化和民间信仰文化等比肩齐声的重要一脉。从全国范围来看,济南佛教文化的发展亦极具特色,文物史迹、文化艺术、佛法教义等都曾在我国佛教发展史上产生过重要影响。

作为一种历史现象,佛教既对社会的发展有过消极作用,也曾有过积极意义。作为一种文化形态,佛教既有糟粕,又有精华。从积极作用来看,对于济南地方文化的丰富和推进,对于维系各民族的团结起过重要作用,是我们应该吸取或借鉴的优秀文化遗产。站在济南历史文化的大背景下,考察佛教在济南演变、发展与本土化的进程,对于我们今天更加全面、系统地研究、传承、弘扬中华优秀传统文化,有着重要的学术价值和实践意义。

两汉之际佛教的初传

两汉之际,印度佛教传入我国。一方面,两汉政权稳固,国力增强,军事和外交上的对外交流,在内容、范围及深度上都有了长足发展,为异域文化的传入和融合提供了条件。同时,这一时期,佛教虽然已经传入中土,但非常明显还处于我国传统文化的附庸地位,在意识形态领域还没有成为一支独立而显著的力量。汉初,黄老之学在统治者中流行,两汉时期,谶纬和方术又都曾长期兴盛于世,加之东汉末年,阶级矛盾日益尖锐,以黄巾军为代表的农民暴动,不光对社会生产造成了极大破坏,而且使本就混乱不堪的社会思想意识更加动荡,危机重重。这些因素,为佛教的初传、生长提供了土壤和必要条件。所以,佛教在中原包括济南地区也悄然成长,逐渐蔓延开来。

三国时期,曹植为东阿王,曾撰写《鱼山梵》。据史料记载,曹植在东阿曾登临东阿县城西南的鱼山,忽闻山间有诵读佛经的声音,清遒深亮,远谷流响,肃然感觉极有灵气。于是恭敬聆听,并跟着唱和。民间传说,现在诵读佛经的梵唱,即是当年曹植所创制。可见,佛教在这一时期已传至济南及周边一带。

魏晋南北朝时期济南成为山东佛教的发祥地和传播中心

魏晋时期,文人名士盛行清谈,玄学成为为魏晋时代的思想主流,而佛教的传入和流行恰恰与之相契合。于是,佛教与士人自然而然纠缠在一起,相互攀缘、借力且生长。北方各少数民族的统治者对佛教也多为开明包容甚至倡导的姿态,也极大地促进了佛教的传播和本土化发展。由于这一时期,国家分裂,社会动荡,文化多元化,佛教的发展也呈现极其不稳定的状态,既出现过空前繁荣的局面,也曾多次惨遭毁佛灭教。总体上看,北方社会于动荡中不断融合,北方的佛教也在风雨飘摇中趋向坚强成熟。

前秦时期名士张忠(生卒年不详),字巨和,中山人,永嘉之乱后隐居于齐州泰山一带,带领一众弟子佛道兼修。泰山一带佛教以禅宗为主,至东晋竺僧朗来泰山,佛教才开始兴旺起来。

竺僧朗,学界普遍认为他是济南佛教真正传播的源头。竺僧朗,又称朗公,北朝京兆(今陕西西安)人。俗姓李,西晋佛教大师佛图澄的弟子,与南渡并产生很大影响的道安同门。东晋永和七年(351年),竺僧朗移居泰山中,隐入琨瑞山(在泰山北)。后在金舆谷(今济南市南部山区柳埠东北)辟建道场,弘扬佛法。此地山川俊美,自然条件优越,朗公率众创建了山东最早的寺院——朗公寺。郦道元《水经注》记:“济水又东北,右会玉水。水导源于泰山朗公谷,旧名琨瑞溪,有沙门竺僧朗,少事佛图澄,硕学渊通,尤明气纬,隐于此谷,因谓之朗公谷。”

在朗公寺耀眼佛光的辉映下,魏晋时期诸多名寺,如灵岩寺(今长清区灵岩山)、乡义寺(位于今历城区港沟街道朱凤山)、涌泉寺(位于今历城区白虎山南麓)、衔草寺(位于今长清区崮山街道关家峪)等相继增建,渐成拱卫之势。

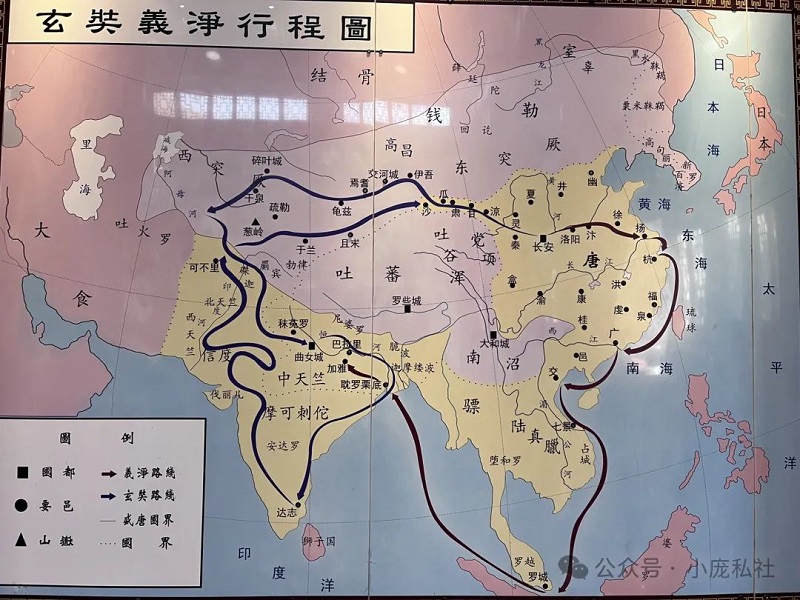

隋唐时期济南地区佛教的兴盛还表现在其对外交流方面,最为世人称道的是道希、师鞭、义净,唐代三位齐州高僧不远万里求法。其中义净大师,更是与东晋法显、唐玄奘并称我国“三大求法高僧”,是我国古代著名佛经翻译家,我国古代“海上丝绸之路”的开辟先驱之一。“观夫自古神州之地,轻生殉法之宾,显法师则创辟新途,奘法师乃中开王路”,这是义净对法显、玄奘功绩的评价。其实,在探险、求法、翻译、著述等诸方面,义净正是继法显、玄奘之后最有贡献的代表人物。

唐会昌年间,唐武宗发动了废佛事件,在我国佛教史上产生了深远的影响。在一系列废佛措施中,最主要的是剥夺佛教寺院的财产,从而最迅速最直接地改变了佛教发展的方向和佛教的面貌。加之晚唐战乱频扔,天灾人祸,各地佛教寺院与动荡的社会一起经历了严峻的考验,济南地区大大小小的寺院由盛转衰,寺院财产和僧众极速萎缩。

佛教在整个宋元时期,基本发展状态是平稳的,这与其走入低谷后的自身调适有关系,当然主要归因于宋元统治者对佛教的国家政策。宋元时期,国家对佛教一方面扶持利用,同时又在很多方面加以限制,使其在合适的轨道上运行。由于两宋政权在三百余年的时间里,一直与辽、西夏、金等少数民族政权并立而存,始终面临激烈的外部民族矛盾,国家安定和强大的强烈愿望像一座大山压在了当政者的头上。正是因为这样的时代背景,传统的儒学被改造为理学,而佛教逐渐流变为封建统治的一个重要支柱。

济南地区的佛寺在这一时期,由于与皇家密切的关系、自身佛家地位较高等特殊的原因,其生存环境较为宽松,不仅没有遭受到限制和打击,反而有了新的发展。史载,齐州城内的开元寺在高僧词演主持下,曾将他历时十年编著而成的《释氏六帖》进献给周世宗,受到嘉奖,被赐紫衣,加号明教大师。由于地位甚高,开元寺在后周灭佛运动中得以保全,在北宋初期,也继续得到皇家扶持。只是在北宋末年,金军屡犯,济南地区的寺院因战火多有破坏,一代名寺也从此陨落。即使在宋徽宗时期,全国范围内推崇道教,打击佛教,济南的灵岩寺也因其重要地位和影响,没有受到冲击,在住持妙空运作下,灵岩寺的资产还得以大幅度扩张,香火更旺。

金入主中原后,很快调整政策,也大兴土木,兴建寺院。元代更是大力尊崇佛教,虽以藏传佛教为国教,但对于汉地佛教也不排斥,佛教得以进一步融合发展。

宋元佛教的一大特点是其日趋成熟的世俗化。北宋时期新兴的云门宗、临济宗黄龙派传入济南,改变了北方佛教理论相对单一的状况,从佛教理论和教义上,主张调和佛儒,倡导佛儒合一。这一时期的高僧也走出寺院,与当地儒学名士你来我往,在文学、绘画等领域多有交流,互相影响。从一些描写济南风物特别是山水的唐宋诗词中,可以窥见这种交流和互惠。

佛教艺术领域,治平三年(1066年),齐州人盖忠为长清灵岩寺制作彩色泥塑罗汉像,后被梁启超誉为“海内第一名塑”,反映了当地雕塑家高超的艺术水平。

佛教世俗化给社会带来了深刻影响,宋元时期基层民众中信徒大量增加,他们对于世俗化的佛教更为亲近,基于自身的需求和理解,客观上对于佛教传播和发展给予了巨大支持。宋人称“每岁孟春迄首夏,四向千里,居民老幼,匍匐而来,散财施宝,惟恐不及。”(《灵岩志》卷三张公亮《齐州景德灵岩寺记》)

随着齐州地位在宋元时期的提升,这一地区的佛寺也顺势而作,对周边乃至整个山东地区的辐射作用也愈加明显。滕州、高唐、聊城及至河北等地的信徒纷至沓来,当地寺院也常以神通寺、灵岩寺为宗主。

佛教作为一种意识形态,在经历了漫长的文化融合以后,于宋代已经完成了真正的本土化,各方面都日臻成熟和完善。

社会转型大背景下的济南佛教趋向民俗化、大众化

明清之际,是我国社会的重要转型时期。经济上出现新的生产关系,政治上君主专制达到顶峰,在思想文化方面反封建的早期民主启蒙思想和西学东渐的现象开始出现。在封建制度整体走向衰落的背景下,宋明理学在意识形态领域的统治地位更加牢不可破,佛教的生存空间进一步被挤压,日益衰微。

明清两代,佛教的发展有两个主要变化。一是,统治者对佛教的政策虽然仍延续了既利用又控制的原则,但严加整顿,重在控制的成分大大增强。从中央到地方各级政府都设立管理佛教事务的僧官,虽然权力比较单一且独立性不强,但政府通过其实现了对佛教的严格钳制。明初对佛寺日常事务、僧人的日常起居行动都做了严苛的规定,将佛教从思想上、行为上都纳入了统治者的轨道。至清代,更是通过《大清律例》具体条文,将佛教完全控制在国家手中。二是,从佛教自身来看,民俗化、大众化的趋势更加明显,主要在社会下层以更本土的方式传播。明清两代的各种佛教宗派,大多主张三教合一,三教终归为一理,这样佛教与宋明理学实现了统一。在封建专制统治下,佛教通过这种变化为自身争取到了尽可能多一些的发展空间和机会。

佛教在这一时期的民俗化大众化在济南也非常明显,民间佛事活动普遍,成为民风民俗的重要内容。清代济南几乎村村有庙,有“五里一庵,十里一寺”“有村就有庙,有庙就有香火地”之说。佛教在济南传播过程中,与当地的传统习俗习惯结合后,成为一些佛教节日或者带有佛教色彩的民俗节庆。如,设在每年七月十五法人盂兰盆节,也就是我们每年的中元节。“腊八”也是佛教的盛大节日,这一天,寺院会举办法会,诵经祈福,并效仿释迦牟尼佛成道前牧女献乳糜的故事,用香谷、果实等煮粥供佛,称“腊八粥”。民间亦是如此,每年夏历九月九日重阳节,人们自发形成了千佛山赶庙会。济南称正月初五为破五,这一天妇女不会串门,认为串门不吉利,各家各户都吃水饺,以求吉利。每逢七月三十日晚,人们会放河灯超度死在河里的鬼魂,或烧上大批线香,沿院子一根根插上,向地藏王表示虔诚。

“现代佛教”阶段,迎来其发展的新纪元

济南解放后,寺院内很多僧众都脱下僧服,蓄起头发,虽然仍住在原来的寺庙内,但按时做佛事的已寥寥无几,香火基本断绝。人民政府在贯彻执行宗教信仰自由政策的同时,废除了佛教团体及寺庙内部的宗教封建特权和宗教压迫剥削制度,并严令禁止抽签算卦、“拴娃娃”等迷信活动,同时揭露和打击披着宗教外衣的反革命分子和破坏分子,保证了建国初期社会秩序的稳定。

上世纪五十年代初,市政府还曾拨过专款维修千佛山兴国禅寺,并对僧人中的老弱者在生活上给予适当照顾,按月发给一定生活费用,有的被送进福利院安度晚年。1958年,一些寺庙被改作他用,将兴国禅寺作为佛事活动的重点场所,其他寺庙交房管局管理。兴国禅寺、崇实佛学会、白衣庵、太平寺、福慧禅林、慈仁院、准提庵、兴隆庵、菩提寺、弥陀寺、佛山院、速报庙、观音堂等20多处寺庙的僧人合并,和尚集中于千佛山兴国禅寺,尼姑集中于白衣庵。

“文化大革命”期间,佛教受到严重冲击,许多有价值的佛像和法器被毁,寺院被关闭,公开的佛教活动陷于停顿。1978年以后宗教政策得以恢复,宗教工作得到重视。

以千佛山兴国禅寺、长清灵岩寺、柳埠神通寺等为代表的济南佛寺,步入了正常的发展轨道,陆续得以修复和开放,这些千年古刹焕发了新的生机和活力。1982年,灵岩寺被国务院列为全国文物保护单位。1983年,兴国禅寺被国务院确定为汉族地区佛教全国重点寺院。1985年1月,济南市佛教协会筹备办公室成立。1月20日,兴国禅寺僧人及周围信徒约六十人在这里举行了改革开放以来的第一次佛教活动,4月20日,开始对外开放。1993年11月,召开了济南市佛教协会第一次代表会议。通过协会,加强了佛教人才的培养和佛教文化的研究。1995年,灵岩寺作为佛教活动场所也正式开放,接待四方信众及中外来宾。

两千年前传入的佛教,在与我国传统文化相互矛盾、相互吸引、相互冲突、相互融合的过程中,改变了其自身的形态,也深刻地影响了我国传统文化的面貌和特质。现代社会中,它在促进社会和谐与稳定、提升人们道德水平、缓解焦虑和压力、推动环保和可持续发展、社会公益事业等方面的积极作用,也越来越得到人们的理解和关注。

责编:张 琳 审核:崔新德