01针尖下的非遗精粹

尔苏木雅藏族刺绣,是石棉县当地古老的民间艺术之一。当地藏族妇女善于运针走线,拧线织布,她们素手纤纤,以布为纸,以针为笔、以线为色,将乡村的山水草木、花鸟鱼虫,都幻化为一幅幅美丽画卷。尔苏木雅藏族刺绣作为雅安市市级非物质文化遗产,是本民族服饰工艺的重要组成部分。这种刺绣构图严谨,多以几何形状为主,整齐匀称,装饰性强,虽不似苏绣精美细腻,不似湘绣立体写实,但它以原始古朴的传统技法、精巧奇妙的传统构图、绮丽纯美的色彩标新立异,营造出一番大气磅礴之势。

02讲究的一针一线

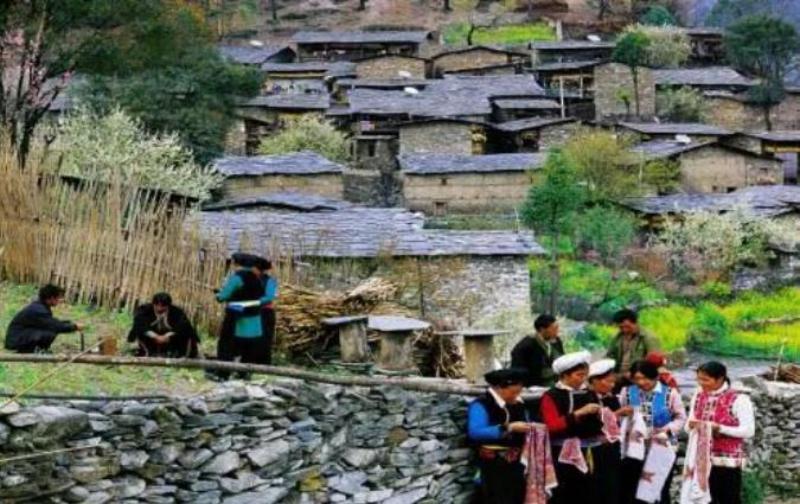

尔苏木雅藏族刺绣技艺主要集中体现在蟹螺乡境内的木雅、尔苏堡子内,生长于石棉县蟹螺乡江坝村的唐全美,便是这一片有名的巧手,她善于刺绣,于2013年被认定为石棉县非物质文化遗产代表性传承人。唐全美自小跟着母亲学习,在刺绣技艺这一块,可谓是得心应手。据她介绍,尔苏木雅藏族刺绣一针一线都十分讲究。

03保护文化遗产 推广石棉名片

在石棉县江坝村一带,家家户户的姑娘几乎都会刺绣。准备出嫁的姑娘会在自己的嫁物上绣喜字、龙凤、白头翁等以示白头到老;孩子出生后,妈妈会在娃娃的鞋帽上绣上老虎、花鸟等图案,既增加了美观又具有吉祥的意味。尔苏木雅藏族刺绣在传统手工技法和色彩运用上有着鲜明的地域特色和民族风格,有着厚重的民族文化内涵,从刺绣图案装饰中可以窥视出其古老悠久的历史文化。如今它历经百年传承和发展,已成为石棉文化的一张名片。

为了保护文化遗产,留住文化根脉,石棉县相关文化部门一直在大力推广尔苏木雅藏族刺绣技艺,除致力于培养接班人外,也注重刺绣文化的宣传,鼓励传承人在保留其特色的基础上进行创新。并加大扶持力度,鼓励其市场化,以“公司+合作社+农户”的运营模式,成立专业合作社,助力当地刺绣产品走出大山,助推绣工走上致富路。

责编:张 琳 审核:崔新德