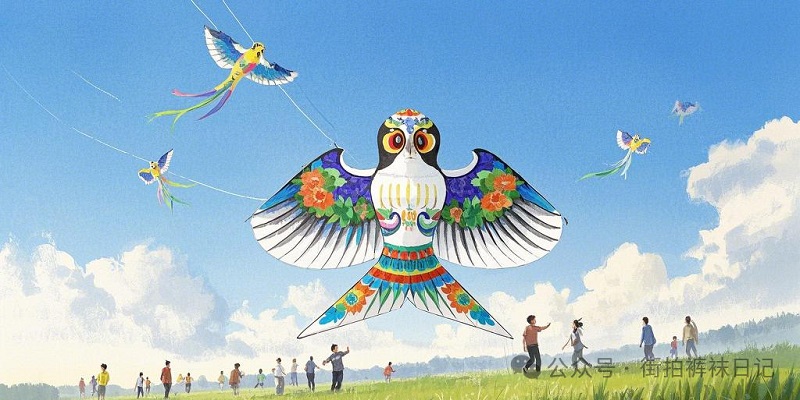

中华文化报官网讯(刘雪岭 潘广强):在华夏大地的东方,潍坊这座城市,以其独特的风筝文化,在历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔。潍坊风筝,作为国家级非物质文化遗产,不仅仅是一种民间手工艺品,更是传承千年的文化符号,承载着潍坊人民的智慧与情感,翱翔于天际,向世界展示着中华传统文化的独特魅力。

制作潍坊风筝,第一步是扎骨架。这看似简单的步骤,实则需要极高的技巧与耐心。李大爷从一堆竹条中挑选出粗细均匀、质地坚韧的竹子。他说,好的竹条是风筝的脊梁,决定了风筝的飞行性能。只见他拿起锋利的刀具,熟练地将竹条削成所需的形状,每一刀都精准无误,竹屑簌簌落下。随后,他用细丝线将这些竹条绑扎在一起,绑扎的节点要牢固且灵活,以保证骨架的稳定性与柔韧性。李大爷的手指在竹条间穿梭,动作行云流水,不一会儿,一个蝴蝶形状的风筝骨架便初具雏形。

骨架扎好后,接下来便是糊纸面。李大爷打开一叠特制的风筝纸,这种纸轻薄坚韧,既保证了风筝的轻盈,又能承受风力。他小心翼翼地将胶水均匀地涂抹在骨架上,然后把纸轻轻覆盖上去,用软布轻轻按压,使纸与骨架紧密贴合,同时避免出现褶皱。糊纸的过程需要十分细心,稍有不慎,就可能导致风筝在飞行时出现破损或失衡。

糊好纸面,便进入了最具艺术感的绘图案环节。潍坊风筝的图案丰富多样,既有寓意吉祥的龙凤呈祥、年年有余,也有展现自然之美的花鸟鱼虫、山水风景。李大爷拿起画笔,蘸上鲜艳的颜料,在风筝上精心绘制起来。他笔下的牡丹,花瓣层层叠叠,栩栩如生,仿佛散发着阵阵芬芳;他画的燕子,眼睛灵动有神,羽毛色彩斑斓,似乎随时都会振翅高飞。这些图案不仅是风筝的装饰,更是潍坊人民对美好生活的向往与祝福。

最后一步是拴提线。提线的位置和长度直接影响风筝的飞行姿态。李大爷根据风筝的大小、形状和重量,仔细计算提线的位置,然后用结实的棉线将其固定在骨架上。他轻轻拉动提线,感受着风筝的重心和平衡,不断调整提线的长度和角度,直到满意为止。

经过扎骨架、糊纸面、绘图案、拴提线等一系列工序,一只精美的潍坊风筝便诞生了。李大爷将风筝高高举起,迎着微风,轻轻一送,风筝便扶摇直上,在空中翩翩起舞,与蓝天白云相映成趣。

如今,潍坊风筝不仅在国内备受喜爱,还远销世界各地,成为了我国文化交流的一张亮丽名片。越来越多的年轻人也加入到传承潍坊风筝制作技艺的队伍中来,他们在传统技艺的基础上,融入现代元素,让潍坊风筝这一古老的非遗文化在新时代焕发出新的生机与活力。让我们共同期待,这一只只承载着梦想与文化的风筝,在未来的天空中飞得更高、更远。

责编:张 琳 审核:崔新德